ネオダダパーティー

怒りをこめて振り返る

反芸術という言葉をひっさげて帰国した美術批評家・東野芳明氏は、第十二回読売アンデパンダンの会場に荒れ狂うビート作品に対し、″反絵画・反彫刻″なる名詞を投げつけた。

ぼくらは不満だった。 あくまでも前衛芸術を既成芸術に対するアンチテーゼとしてしか取りあげようがないのだろうか? ぼくらは旧権威、旧思想に対しなんら反発を感じてはいない。 怒りを込めて振り返るなら、その怒りは同世代の他人に、競争相手に、恋人に向けるだろう。 芸術存在そのものに対する不信、ぼくらが努力しても相容れぬもの、会場芸術ではおさまり切れない何ものかに対する解答なり、代名詞が欲しかったのだ。

たとえばアクションだ! 三年前の昭和三十二年、ジョルジュ・マチウが白木屋のウィンドウに残して行った華麗な行為は、野獣の如くぼくらののど笛に喰い下がって離れなくなった。

織細過ぎる彼のタブローはどうでもよい。 アクションによる制作方法は、形而下的に、しかもいっきょに旧画法をぶち壊してしまった。

必死に新しい制作方法を模索していたぼくらの前に降った旱天の慈雨だったのである。 現在活躍中のトップ・アーティストの中でアクションの洗礼を受けていない作家はほとんどいないはずだ。 東京では工藤哲巳がいる。 ″筆は剣″を座右の銘とし、一筆一筆を真剣勝負と考え、描き込んで行く。 その後の彫刻に、ひもを結びダンゴを何千とこしらえ一塊のオブジェにしたり、亀の子たわし数百個を使用したことがあるが、最初の出発は、筆のひとタッチなのだ。

昭和三十三年、村松画廊でのぼくの第一回個展の後、工藤の率いるグループ 「土」 (メンバー=堀内袈裟夫、野間伝治、吉野順夫) に招待されて加わり、グループ名を 「鋭」 と改め、東京田村町の村松画廊で、合同大アクション展を開いたことがある。 マチウばりに墨汁をぶっかけているぼくに対し、工藤は用意して来た生卵とトマトを、拡げた床のきれに気合もろともたたきつけ始め、白味で滑り、すてんすてんころびながらなげつける。 材料が無くなると壁から自分の作品をひき下ろし唐手でばしばし穴をあけ、たたき壊してしまった。 その後渡仏、パリでハラ切りのハプニングで勇名を轟かせたとしても ″筆は剣″をとなえた十年前の彼を知るぼくにとって少しも不思議ではない。

銀座でのパフォーマンス

〃フライパン絵画〃 を飛びこえる

第十回アンパンでタピエに選ばれた三木富雄の作品もアクション・ペイソティングであった。

瞬間的行為の中に超自然的なものを望み、霊感的発想を好む彼は、それがタブロ-に帰った場合、巨大さ、どろどろした超現実性を求め、制作にあたっては執念深く、偏執狂的で、しつっこいまでに追求し、しばしば作品を制作途上で破壊してしまう。

事実、昭和三十二年春、銀座・櫟画廊個展の作品は、コールタールをかけ、燃やされ、さんだけになった大作品を展示し、美術批評家・中原佑介氏は、読売新開に、絵画の常識を破った・・・・と評した。

また第二回個展を昭和三十五年、銀座・文春画廊で開いた彼は、数百本のウイスキーびんを針金で束にした作品を出品し、会期中、それにまたビールびんを投げつけ、ぶち割れた破片が床を埋めつくし管理人に文句を言われていた。

このように、中途半端なタブロー的定着を許さなかったぼくらのアクションは、ポロックなどに見られる、いわゆるアクション・ペイソティングとは無縁であり、特に公募団体展で、一時的大流行を見せた抽象表現主義(ぼくらによれば通称フライパン絵画)を飛び越し、形而上学的アクションであるハプニングを暴力的に駆け抜け、ポップ・アートに突入して行くのだが・・・・・・。

マチウに対抗し、彼のウイーク・ポイントである非力なこと、時間がかかり過ぎること、感覚的バランスを取り過ぎることに対し、暴力的である、瞬間的感覚の燃焼を爆発的にする、そのため絵具の量その他を大量に投入する。 筆だけにたよらず、ショッキングな方法を編み出し、鑑賞者に対する効果を狙う。 それは初期の具体美術でもあらゆる方法で試みられている。

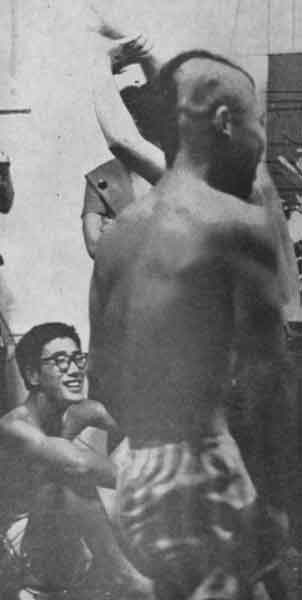

制作するギュウちゃん

銀座でのパフォーマンス

効果満点、ボクシング・ペインティング

テレビ・カメラの注文に答えるべく、もっとも手取り早い方法が、ぼくの発見した、

″ボクシング・ペインティング″

なるものである。 友人と冗談半分に試みたことが、実際には、理屈抜きに良かった。

はね返った墨汁の飛沫を顔から全身に浴び、フットワークよろしく両腕から繰り出すパンチで、どんな大画面でも一瞬ですさまじい水墨画に仕上がる。 ときどきスリップダウンなど入れれば茶の間のテレビには効果満点だ。

ニューヨーク、モスクワと撮りまくり、写真集 「東京」 の制作のため来日したカメラマン、ウイリアム・クラインは、ぼくの野外アトリエの壁に貼られた十円のケント紙五十枚に飛びかかる、ぼくのボクシング・ペインティングには完全にエキサイトし、 「ショウ」(show)誌、写真集 「東京」 に、それぞれニページずつ載せている。

映画 「日本残酷物語」 の撮影が始まったのは二月の厳寒、火の気の無い、代々木のスタジオに、ぼくの注文通り、壁と床をケソト紙を張ったパネルで覆い、左右にオブジェを配し、カラー撮影のため墨汁にかえて、五色の原色の絵具の入ったバケツがそこここに置かれてある。

普通の撮影だとだまして連れて来たモデル嬢が、絵具をぶっかけられ、裸でぼくと取っ組み合うと聞いてだだをこねるのをすぐすむからとなだめ、やっとOK。 まぶしいライトの中で、サン・グラスだけの鳥はだ立った裸婦の細首に、掛声もろとも赤が横切る。 いきなりぶっかけたのでは効果が薄い。 徐々にだ! 胸、腰、と筆が走る。 ぶるんぶるん脂肪でたるんだ肉がゆれる。 よしバケツだ。 紫の絵具がザーと女を包み、画面全体を染める。 よいしょとモデルをかついで筆がわりに画面に押しつける。 すごい重さなので、絵具の海と化した床にバシャーと落してしまう。

映画 「日本残酷物語」のワンシーン

「もっと投げ飛ばしてください!」

とエキサイトした監督の声。 こんどは、女の足の裏に黄色をなすりつけ、それでペタペタ壁を押す。 一面絵具だらけで、もう何をやってもあまり効果がない。 壁のケント紙を引っぺがし、それを女の顔にかぶせ上からぎゅうぎゅう押す。 悲鳴をあげて逃げ出してしまった。 その間七分。

ヤコペッティーの 「世界残酷物語」 中、フランスの画家イブ・クラインのパリのモデルを使った青い人拓シーンが、この日本残酷物語の下じきであることは明白だ。 ぼくもイブ・クラインのは観ているが二番煎じだからといって嫌な気はぜんぜんしない。 ピカソが来ればピカソ流、マチウが来ればマチウ流が大流行する日本で、残酷物語の大ヒットにあやかろうと日本版を作ったとしても悪いはずがどこにある。 柳の下にどじょうは二匹いる、というのが現代の常識なのだ。

世界に無類なもの、日本が誇って輸出できる本当のオリジナル芸術とは、ぼくは、カビの生えた桂離宮と歌舞伎、文楽しか無いと思う。 しかし、こんな千年前の文化遺産ぐらいならメキシコにでもある。人間を大きなホウロクで煎って、熱くてぴょんぴょん跳ねるのを観ながら酒を飲んだ紂王のいた、殷の青銅器の方が好きだ。 しかし尊い文化遺産の名に下に、文明の利器であるパチンコと銀座のネオンが生んだネオダダ・アートに鼻をつまむ文化人代表が嫌いだ。

個展会場で